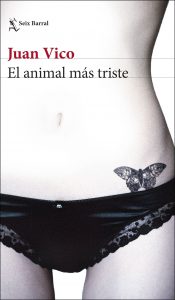

No somos originales. Observamos, impostamos la voz, la postura, nuestra forma de estar en el contexto, y cambiamos el discurso y el diálogo en función del contrincante que tengamos delante. No somos fieles. Animales que no se quedan quietos, que se retuercen, que inventan universos paralelos, que se creen cobijo cuando en realidad son cárcel. Pero somos deseo. Sensaciones que van recorriendo el interior, para estallar de mil formas posibles en el exterior. Y sexo. Contacto con otros, con nosotros mismos, en una especie de engaño perpetuo sobre las consecuencias, sobre lo que dice de nosotros mismos, sobre aquello que se esconde o aquello que se dice. Y también somos mentira. Un silencio, un no aceptar lo que somos, lo que hemos sido y ya no seremos, un discurso que se alarga durante la existencia, durante la vida, sin darnos cuenta de lo más importante: nos mentimos todo el rato. No somos originales porque, como decía Albert Ellis, somos falibles. Un fallo tras otro. Un error tras el divino acierto. Un equivocarse con el ensayo – error. Y en ese error, en ese mentirnos, en ese deseo que como una lombriz va reptando hasta alcanzarnos, es donde El animal más triste pone el foco y, como en un fotograma de cine, nos quedamos observando aquello que nos quiere decir.

No somos originales. Observamos, impostamos la voz, la postura, nuestra forma de estar en el contexto, y cambiamos el discurso y el diálogo en función del contrincante que tengamos delante. No somos fieles. Animales que no se quedan quietos, que se retuercen, que inventan universos paralelos, que se creen cobijo cuando en realidad son cárcel. Pero somos deseo. Sensaciones que van recorriendo el interior, para estallar de mil formas posibles en el exterior. Y sexo. Contacto con otros, con nosotros mismos, en una especie de engaño perpetuo sobre las consecuencias, sobre lo que dice de nosotros mismos, sobre aquello que se esconde o aquello que se dice. Y también somos mentira. Un silencio, un no aceptar lo que somos, lo que hemos sido y ya no seremos, un discurso que se alarga durante la existencia, durante la vida, sin darnos cuenta de lo más importante: nos mentimos todo el rato. No somos originales porque, como decía Albert Ellis, somos falibles. Un fallo tras otro. Un error tras el divino acierto. Un equivocarse con el ensayo – error. Y en ese error, en ese mentirnos, en ese deseo que como una lombriz va reptando hasta alcanzarnos, es donde El animal más triste pone el foco y, como en un fotograma de cine, nos quedamos observando aquello que nos quiere decir.

Varios amigos se reúne en una casa del Pirineo donde vuelven a ver un cortometraje que rodaron en sus años de universidad. Más adelante, Paula, escribirá un relato sobre el declive del pueblo. A partir de ese relato, se verá cómo el deseo y los años, han impregnado cada uno de los cuerpos que visionaron aquel cortometraje que, con su título, adelantaba ya lo que serían: El animal más triste.

Ninguno de nosotros pasaría, con nota, la prueba del tiempo. Echaremos la vista atrás y, siempre, nos fijaremos en el error antes que en el acierto. Es lógico, duele más. Y quizás, aunque yo pueda equivocarme, eso es lo que ha pretendido Juan Vico o lo que yo he creído entender de El animal más triste. ¿Quiénes somos? La sensación que vuela alrededor de la novela no es otra que la de seres que, a través de bandazos y mucha impostura, viven su realidad entre el cinismo, el deseo, y una imagen falsa de todo aquello que podían conseguir. Pequeñas mentiras que nos contamos a nosotros mismos para sobrevivir o para que la imagen que los demás tienen de nosotros sobreviva. Y todo ello a través de una escritura fluida – como ya lo hiciera en esa pequeña joya que es Los bosques imantados – que da la sensación de haber sido escrita del tirón y sin la complejidad con la que, me consta, cuenta la historia. Un autor con claras referencias cinematográficas que convierte una novela en imágenes en movimiento. Dividida, por tanto, en tres partes que parecen diferenciadas, pero que se relacionan mediante aquellas escenas donde los protagonistas enseñan lo que son en realidad, no por lo que dicen sino por lo que callan. Y donde, además, existe una crítica increíble a aquello que pretendemos ser, que hemos sido, y que somos.

No somos originales. Pero no nos queda más remedio que seguir intentándolo. Horas, minutos y segundos. Un tiempo que, sin ser una película, lo parece. Lo que propone El animal más triste me parece un auténtico juego de espejos, un variar la visión de los personajes para que, al final, sea el lector el que pueda sacar sus propias conclusiones sin que sea la propia lectura la que las dé. Ahí radica lo bueno de Juan Vico y de esta novela. Que como los personajes, buscamos las respuestas sin encontrarlas directamente. Porque no somos originales y nos mentimos todo el tiempo. Porque al fallo tenemos que añadir la mentira, el engaño, el juego de crear nuestra propia aventura a través de otros, de nombres propios, de pretender ser más que el resto, de esa sensación de superioridad que sólo refleja el snobismo de quien proclama su conocimiento, Una novela como esta que se mueve entre la realidad y la ficción sin que los cuerpos se despeguen ni un segundo. Porque desear implica eso mismo: unirse sin poder separarse, nunca.